2024年,湖北汽车产业正式跨入“万亿俱乐部”,成为全国汽车工业版图上的重要一极。

站上新起点,面对全球汽车产业电动化、智能化、网联化的深刻变革,省委提出,加快壮大万亿级汽车产业集群,推动“中国车谷”加速迈向“世界车谷”。

武汉经开区谋势而动,顺应汽车产业生态向能源、信息通信、材料等多领域拓展的趋势,布局“汽车+产业”,构建“车能软芯材”高效协同的产业体系,推动产业从单一向多元、从低附加值向高附加值转型跃升。

初夏时节,行走中国车谷,科技创新引领,产业创新活跃,新质生产力蓬勃生长。工厂内,每118秒可下线一辆新能源汽车;实验室里,首颗国产车规级MCU芯片成功流片;园区内,3万软件工程师集聚,“车谷造”无人机飞上蓝天,燃料电池系统出口海外……

2024年,车谷“车能软芯材”产业规模突破8000亿元,带动全区高新技术企业数量突破2000家,3年增长4倍,高新技术产业占GDP的比重提高至46%,比武汉全市平均水平高18个百分点。武汉经开区相关负责人表示,将加快构建“车能软芯材”高效协同“135”现代化产业体系,以科技创新引领产业创新,力争今年汽车生态总收入超1万亿元。

经开研发 全球应用

36家汽车外资企业设立全球研发中心

东风汽车全球创新中心内,研发人员正在对一枚指甲盖大小的黑色芯片进行车规级测试。今年4月,这颗完全国产化的高性能车规级MCU芯片DF30,成功完成首次流片验证,计划明年量产上市,将打破国外厂商垄断,为中国新能源汽车装上“中国芯”。

2022年6月,习近平总书记在湖北武汉考察时强调,“深入实施创新驱动发展战略,把科技的命脉牢牢掌握在自己手中,在科技自立自强上取得更大进展”。

2024年3月,习近平总书记主持召开新时代推动中部地区崛起座谈会时强调:“要以科技创新引领产业创新,积极培育和发展新质生产力。”

牢记嘱托,武汉经开区坚持向科技创新要增长、以动力变革提质效,不断塑造发展新动能新优势。作为支柱产业的汽车,从“只有油车”向“油电并举”升级,汽车制造基地向汽车研发中心迈进。

“我们围绕做强新能源与智能网联汽车这一核心产业,密集开展‘百万新能源汽车达产’‘汽车零整比提升’‘卡脖子技术突破’三大行动。”武汉经开区发改局相关负责人介绍,近年来,武汉经开区已接连投产7大新能源整车厂,引进中创新航、采埃孚等100多家核心零部件企业,汽车产业全链向新、集群成势。

与产业布局同步,武汉经开区设立500亿元车谷产业发展基金,为产业未来蓄积动能。先后制定实施了“科创33条”“知识产权8条”“人才黄金10条”普惠性科技政策,拿出30亿元支持科创事业,持续营造“热带雨林式”创新生态。

东风汽车全球创新中心,前身为武汉经开区管委会办公楼。去年8月,为支持东风汽车创新发展,管委会主动对接,昔日“红柱子”变身创新磁场。不到一年,先后产生全球首个L3级智能架构“天元智架”、行业规模最大的端到端自动驾驶开源数据集、企业级太极大模型等一批前沿技术成果。

法雷奥武汉工厂内,自动化大灯生产线正在赶订单。这家总部位于法国的汽车零部件企业,1995年落子武汉经开区,先后3次扩建增产,近年又在此布局了其全球最大的研发中心,不仅可依据中国客户需求开展创新,还将先进技术反向输出到欧洲和美国。

科技创新引领,产业创新活跃。目前,武汉经开区汽车零整比已从0.45:1提升至0.68:1,形成了半径50公里的“两小时供应链圈”。日本爱机、法国艾菲、德国采埃孚、美国安波福、康明斯等36家汽车外资企业设立全球研发中心,涉及无人驾驶、汽车电子、汽车芯片、新能源研发等新能源与智能网联汽车领域。全区规上企业研发机构覆盖率达到50%,“经开研发、全球应用”模式已然成型。

去年以来,武汉经开区平均每月就有一款新车投放,新能源车产量年均增长近70%,占整车比重由2021年的7%提升到41%。岚图汽车成为国内首个累计产量突破20万辆的央国企高端新能源品牌,品牌进入40多个海外市场,获得包括欧盟整车型式认证在内的38项国际认证。路特斯面向全球市场打造超高端纯电智能汽车,超豪华电动SUV Eletre被英国国王查尔斯三世购买收藏。

稳居全市“第一方阵”

人工智能核心产业突破100亿元

6月25日,总部位于武汉经开区的亿咖通科技宣布,全固态3D激光雷达产品与全球头部科技企业旗下的智能割草机器人业务达成合作意向,将在2026年实现全球规模化量产,进军前景广阔的具身智能行业生态。

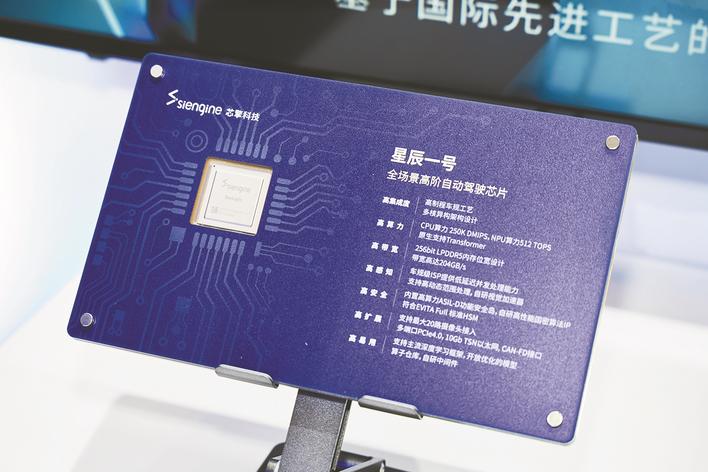

就在此前,同样扎根车谷的芯擎科技透露,其科技工业级产品已切入具身智能、低空经济、边缘计算等领域,将和国内主流头部具身智能以及工业智能机器人公司展开合作。

亿咖通科技是汽车智能化科技公司,芯擎科技专注高性能车规级芯片及解决方案的研发,两大企业同步切入具身智能领域,彰显着中国车谷在人工智能领域的实力。

汽车行业的竞争格局,上半场比拼“电动化”,下半场比拼“智能化”。为竞逐“软件定义汽车”新赛道,2023年,武汉经开区启动建设智能汽车软件园,选址南太子湖,首期规划1平方公里,打造全国领先的智能汽车软件创新中心。此后,又围绕“汽车+人工智能”,升级建设南太子湖人工智能产业园,打造AI产业原始创新策源地。

经过两年多建设,如今,南太子湖畔,一个人工智能新高地悄然崛起。东软集团、中国电子云、亿咖通、芯擎科技、星纪魅族等200多家头部企业,3万多软件相关人才齐聚于此,初步形成覆盖硬件、软件、算力、大模型等各链条、各环节的人工智能产业生态。2024年,武汉经开区人工智能核心产业规模突破100亿元,占全市比重20%,稳居武汉人工智能产业“第一方阵”。

其中,武汉东软软件园是东软集团继沈阳、大连之后的第3个研发基地,自去年5月开园以来,已入驻各类软件研发人员超千名。芯擎科技,成长为湖北省人工智能产业链链主企业,自主研发的“龍鹰一号”“星辰一号”芯片,实现智能座舱、自动驾驶芯片国产替代。星纪魅族智能座舱操作系统Flyme Auto 5已接入多个品牌的20多款车型,搭载车型总销量达到116万辆。中国电子云武汉可信智算中心,首期100P智能算力去年3月投入运营,已为东软睿驰、岚图汽车等近十家人工智能企业、大模型厂商、高校科研机构提供智算服务,算力使用率达100%。

除智能汽车软件园外,围绕“汽车+”,武汉经开区还抢先布局了氢能科技产业园、泛半导体产业园、新材料产业园等专业化“园中园”,推动氢能、新材料、集成电路、低空经济、大健康及生物技术5个新兴产业聚链成势。

武汉氢能科技产业园,集聚国电投、雄韬氢雄、理工氢电等20多家氢能龙头企业,初步形成“基础部件—燃料电池—整车—示范运营”的产业链和创新链。国电投华中氢能基地成为全国燃料电池领域最大氢能研发和生产基地,理工氢电实现CCM型膜电极反向出口海外。

新材料产业园,依托鼎龙控股、金发科技等120余家新材料企业,在电池、集成电路、零部件合金等新材料细分领域填补国内空白,全区新材料产业营业收入近200亿元。

30多个飞行器项目集聚

“汽车之城”向“天空之城”起飞

发展新质生产力,武汉经开区谋全域、谋长远,在低空经济、生物医药等战略性新兴领域“有中育新”“无中生有”,培育壮大新兴产业、超前布局未来产业。

低空经济作为全球竞逐的战略性新兴产业,是培育和发展新质生产力的重要方向。去年6月,依托汉南机场,武汉经开区聚力建设中国车谷低空经济产业园,先后引入旭日蓝天、旻太航空、海直通航、楚天通航等30多个产业链重点企业,开展“低空+应急”“低空+文旅”“低空+城市管理”等新技术新场景大规模应用示范,开通武汉—十堰、武汉—荆州低空短途客运航线,带动低空经济“乘风而上”,去年营业收入接近10亿元。

“去年营收规模超过1亿元,落户一年实现翻番。”旭日蓝天董事长王重霄说。得益于低空产业园的集聚效应,这家企业仅用了2个月,就建成1万平方米的无人机产业基地,X160高效吊运无人机、X480大载重特种吊运无人机等多款新品同步推出,发展进入快车道。眼下,旭日蓝天正与车谷企业武汉雄韬氢雄“跨界”合作,将车用系统的氢燃料电池引入航空领域,共同研发氢燃料电池无人机。

除低空经济产业园外,武汉经开区还正加快建设华中智能飞行器基地,重点布局无人机及电动垂直起降飞行器研发、制造、测试维修全产业链。目前,东风汽车已启动“马赫上天”项目,自研的马赫动力1.5TD高性能发动机,成功通过无人机地面验证,即将开启航空领域试飞。旻太航空加快电动垂直起降飞行器研发制造进度,力争早日取得适航许可证并投入商业化运营。

低空经济蓄势起飞,大健康与生物技术、现代服务业快马加鞭。6月13日,CGT药物中试平台签约入驻经开生物医药创新园,将全面布局CGT生产线,可满足细胞治疗、基因治疗等不同类型CGT药物开发企业生产需求。目前,园区已聚集华润医药、海特生物、同济现代医药、远大天天明、推想医疗等130余家医药企业,2024年营业收入近450亿元。

在现代服务业领域,武汉经开区作为国家级“两业融合”试点区域,大力发展以数字化赋能、软件研发设计、检验检测、金融、中试等为代表的生产性服务业。大唐互联成为全省首个本土培育的国家工业互联网“双跨”平台。

推动科技创新与产业创新,武汉经开区还与高校、科研院所合作,共同搭建30多个中试平台,固态电池、静电卡盘、黑磷制备等一系列关键技术实现突破,技术合同成交额两年翻两番,创新由“技术引进”向“技术输出”转变。

位于军山新城的未来技术创新研究院,由武汉经开区与华中科技大学合作共建,成立3年已建成14条中试产线,车规级固态电池、米级金属3D打印技术、球形粉金属材料、钛合金构件等一批科研“种子”破土而出,先后孵化出10家科创企业,累计获得各类融资超亿元。

“推动产业多元化,武汉经开区在路上。”武汉经开区相关负责人表示,武汉经开区将因地制宜发展新质生产力,持续做强工业主引擎,加快新兴产业聚势成群,推进产业结构优化升级,推动“中国车谷”加速迈向“世界车谷”。