湖北日报全媒记者 王理略

通讯员 黄敏

5月16日,“流动的调色板:从柯罗到印象派”展览在湖北省博物馆北馆二楼重磅开展。展览从5月16日展出至8月17日。本次展览汇集66幅1867年至1907年间的法国艺术瑰宝,横跨巴比松画派、印象派与后印象派三大艺术运动,呈现了19世纪法国风景画从“自然写生”到“光影革命”的百年蜕变,是近五年来湖北省规模最大的西方油画真迹展。

有故事的作品

画布上的时光切片

展览中的每一幅作品都是一部浓缩的艺术史,承载着时代的变革与艺术家的灵魂。让-巴蒂斯特·卡米耶·柯罗的《芒特(清晨)》与《芒特(夜色)》堪称姊妹篇——清晨的塞纳河畔,教堂在晨曦中舒展轮廓,河畔渔夫的红帽成为晨光中跃动的色彩符号;而当暮色浸染画布,姑娘头巾的橙红色划破薄暮,树木的剪影与教堂的倒影在水面上交织成朦胧诗行。作为展览开幕式后的导览,法国兰斯美术馆馆长玛丽-埃莱娜·蒙图-理查现场介绍,这两幅作品以细腻的灰绿色调为基调,不仅展现了柯罗对晨雾与暮色中光影层次的精准捕捉,更通过渔夫的劳作、村姑的动态,透露着他对乡村生活肌理的深刻洞察。

康斯坦·特鲁瓦永的《牛群归来》则是一曲1856年的田园牧歌。作为巴比松画派的核心成员,特鲁瓦永以湿润的笔触描绘秋日树林,牛群的步伐与阳光的轨迹形成微妙呼应,仿佛能让人听见草叶的沙沙声。

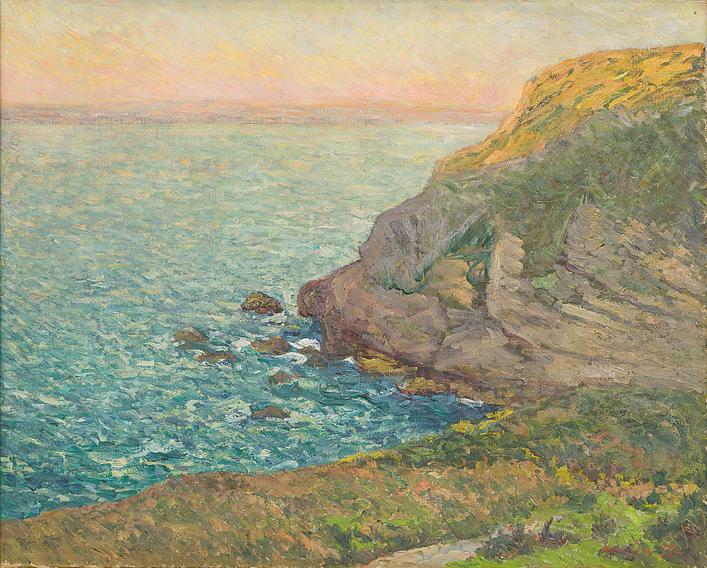

在后印象派的语境里,马克西姆·莫弗拉的《落日残阳(莫尔加)》以逗号状的短促笔触,在布列塔尼海域的暮色中堆砌出金色悬崖与靛蓝海面的激烈碰撞。夕阳的余晖如同液态金属,沿着悬崖轮廓渗入海浪的褶皱,人类的身影在自然力量的铺陈下退化为渺小的观察者,形成一曲关于永恒与瞬间的哲学对话。

古斯塔夫·卢瓦索的《诺曼底开花的苹果树》则以空气般透明的色调,捕捉苹果树在微风中的颤动——花瓣的柔粉与叶片的新绿在光的媒介中相互渗透,枝丫的阴影如蕾丝般叠落在草地上,诠释了同一自然主题在不同时辰、不同情绪下的生命变奏。

有故事的画家

叛逆者与先驱者的群像

从柯罗画中薄雾氤氲的森林,到雷诺阿笔下跃动的斑斓色彩,这场展览以风景画为叙事主线,精心串联起19世纪法国艺术的黄金时代。观众能亲历艺术史中这场“从古典到现代”的认知跃迁。这不仅是一场绘画技法的革新,更是一次人类认知世界的艺术飞跃——从“崇敬”到“对话”,再到“重构”的哲学演进。

展览的核心人物柯罗,其艺术生涯本身即是一部突破时代桎梏的传奇。出身巴黎富裕商人家庭的他,直至26岁才毅然挣脱世俗规训,投身绘画创作。这位大器晚成的艺术家,凭借对自然的赤诚热爱,创造性地将户外写生的鲜活素材与工作室的古典构图融合——在意大利游学期间,他于罗马废墟间捕捉天光变幻,在枫丹白露森林里研习草木肌理,逐渐形成“新古典主义构图+自然主义光影”的独特风格,成为连接古典主义与印象主义的关键桥梁。20世纪初艺术史学家更赋予他“印象派先驱”的崇高定位,其作品中弥漫的诗意氛围与观察自然的独特视角,如同一束光,照亮了莫奈、雷诺阿等后世艺术家的创作路径。

巴比松画派代表西奥多·卢梭的《饮水槽》,则以另一种维度诠释人与自然的关系。画面中,诺曼底田园的宁静表象下暗潮涌动:两头奶牛低头啜饮溪水,牧人身影隐没在树影中,远处骑手的轮廓与秋日灰蓝的天空形成冷色调呼应。卢梭以近乎人类学田野调查的细腻笔触,记录下工业革命初期乡村的原始生机,那些湿润的草甸、粗糙的树桩、未被美化的农作场景,实则是对城市化进程中自然消逝的温柔抵抗——正如画中被阳光镀上金边的牛群,既是对田园牧歌的挽歌,也是对机械文明的静默质疑。

沉浸式场景

穿越时空的艺术剧场

湖北省博物馆为此次展览量身定制了三大沉浸式场景,让观众从“观看者”变为“参与者”。进入展厅,首先邂逅“画中人”装置:柯罗的画像与画架相映成趣,仿佛这位大师正邀请观众共赏枫丹白露的晨雾。观众可坐在仿制的木质画凳上,手持虚拟画笔“临摹”名作,感受户外写生的惬意。

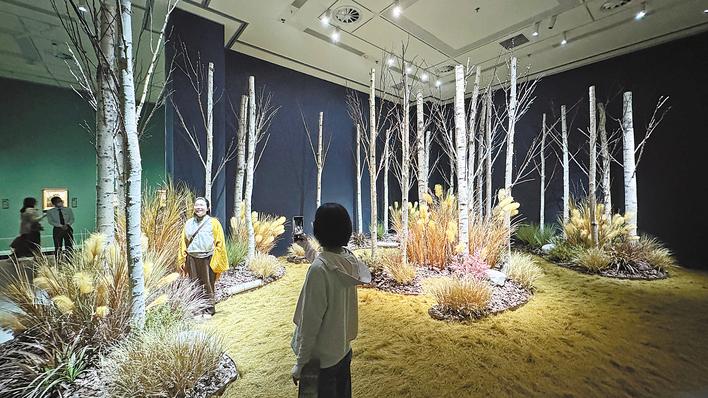

展厅内,仿真的橡树与桦树错落有致,阳光透过树叶的间隙洒在苔藓覆盖的地面,还原了巴比松画家们的写生现场。观众漫步其间,可感受自然与艺术的完美交融, 在此驻足休憩,捕捉光影交织的动人瞬间,留下独特的观展记忆。

法国画家奥斯卡-克劳德·莫奈生前说:我一生最重要的两件事情,种花和画画。在吉维尼,莫奈过着静谧的日子,同时也创作出了《睡莲》《日本桥》系列作品。

故以莫奈《吉维尼的花园》为灵感,展览现场打造了梦幻的莫奈花园,实际感受印象派笔触的光斑,沉浸式体验大师的灵感来源——艺术不仅是再现,更是对生命瞬间的永恒捕捉。

此次展览不仅是66幅真迹的呈现,更是一次对艺术本质的追问:柯罗用一生证明,艺术的奢华是对自然的敬畏;印象派用色彩宣告,美存在于瞬间的真实;而展览的设计则告知观众,艺术不是橱窗里的标本,而是流动的、可触摸的生命体验。当观众在展厅中穿梭,既是在阅读19世纪的艺术史,也是在书写属于这个时代的观展记忆。

(本版作品由湖北省博物馆供图)