4月24日是第十个“中国航天日”。中国商业航天正迎来“技术突破”和“规模爆发”的双重拐点,太空经济从愿景正走向现实。

商业航天,一般指以市场化方式提供航天产品和服务的产业,涵盖火箭发射、卫星应用、太空旅游等领域。

进入2025年,一批商业火箭、商业卫星将陆续升空,一度“高冷”的航天技术,如今正在借着商业力量走进千家万户、千行百业,不断拓宽应用场景。

商业航天爆发“奇点”来临

当前,全球商业航天产业正加速成长,成为大国竞逐的新焦点。

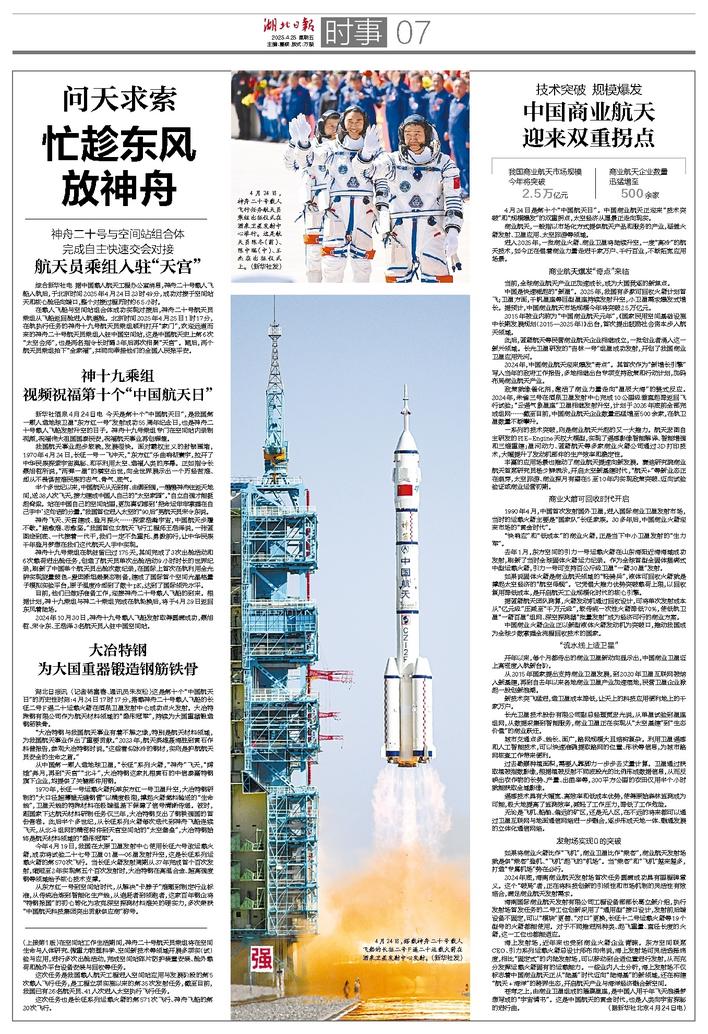

中国是快速崛起的“新星”。2025年,我国有多款可回收火箭计划首飞;卫星方面,千帆星座等巨型星座持续发射升空,小卫星需求爆发式增长。据预计,中国商业航天市场规模今年将突破2.5万亿元。

2015年被业内称为“中国商业航天元年”,《国家民用空间基础设施中长期发展规划(2015—2025年)》出台,首次提出鼓励社会资本步入航天领域。

此后,蓝箭航天等民营商业航天企业相继成立,一批创业者涌入这一新兴领域。长光卫星研发的“吉林一号”组星成功发射,开创了我国商业卫星应用先河。

2024年,中国商业航天迎来爆发“奇点”。其首次作为“新增长引擎”写入当年的政府工作报告,多地相继出台专项支持政策和行动计划,加码布局商业航天产业。

政策就像催化剂,激活了商业力量走向“星辰大海”的链式反应。2024年,朱雀三号在酒泉卫星发射中心完成10公里级垂直起降返回飞行试验;“云遥气象星座”卫星相继发射升空,计划于2026年底前全部完成组网……截至目前,中国商业航天企业数量迅猛增至500余家,在轨卫星数量不断攀升。

一系列的技术突破,则是商业航天兴起的又一大推力。航天宏图自主研发的PIE-Engine天权大模型,实现了遥感影像智能解译、智能增强和三维重建;星河动力、蓝箭航天等多家商业火箭公司通过3D打印技术,大幅提升了发动机部件的生产效率和稳定性。

丰富的应用场景也推动了商业航天提速向新发展。赛迪研究院商业航天首席研究员杨少鲜表示,开启太空新基建时代,“航天+”等新业态正在萌芽,太空旅游、商业探月有望在5至10年内实现政策突破、迈向试验验证或商业运营初期。

商业火箭可回收时代开启

1990年4月,中国首次发射国外卫星,进入国际商业卫星发射市场,当时的运载火箭主要是“国家队”长征家族。30多年后,中国商业火箭迎来市场的“黄金时代”。

“快响应”和“低成本”的商业火箭,正是当下中小卫星发射的“生力军”。

去年1月,东方空间的引力一号运载火箭在山东海阳近海海域成功发射,刷新了当时全球固体火箭运力纪录。作为全球首型全固体捆绑式中型运载火箭,引力一号可支持百公斤级卫星“一箭30星”发射。

如果说固体火箭是商业航天领域的“轻骑兵”,液体可回收火箭就是撑起太空经济的“航空母舰”。它凭借大推力优势突破载荷上限,以回收复用降低成本,是开启航天工业规模化时代的核心引擎。

据蓝箭航天团队测算,火箭发动机通过回收设计,可将单次发射成本从“亿元级”压减至“千万元级”,较传统一次性火箭降低70%,使低轨卫星“一箭百星”组网、深空探测器“批量发射”成为经济可行的商业方案。

中国商业火箭企业正以新型液体火箭发动机为突破口,推动我国成为全球少数掌握全流程回收技术的国家。

“流水线上造卫星”

开年以来,每个月都传出的商业卫星新动向显示出,中国商业卫星迈上高密度入轨新台阶。

从2015年国家提出支持商业卫星发展,到2020年卫星互联网被纳入新基建,再到自去年以来各地商业卫星产业加速落地,民营卫星企业掀起一股创新浪潮。

新技术突飞猛进,造卫星成本降低,让天上的科技应用便利地上的千家万户。

长光卫星技术股份有限公司副总经理贾宏光说,从单星试验到星座组网,从数据采集到智能服务,商业卫星正在实现从“太空基建”到“生态价值”的商业跃迁。

城市交通点多、线长、面广,路网规模大且结构复杂。利用卫星遥感和人工智能技术,可以快速准确提取路网的位置、形状等信息,为城市路网核查工作带来便利。

过去勘察种植面积,需要人靠脚力一步步去丈量计算。卫星通过获取植被指数影像,根据植被反射不同波段光的比例形成数据信息,从而反映出农作物的长势、产量、出苗率等,200平方公里的农田仅用半个小时就能获取全域影像。

遥感技术具有大幅宽、高效率和低成本优势,使得原始森林监测成为可能,极大地提高了监测效率,减轻了工作压力,降低了工作危险。

无论是飞机、船舶、偏远的矿区,还是无人区,在不远的将来都可以通过卫星互联网与地面通信网络进一步融合,逐步形成天地一体、融通发展的立体化通信网络。

发射场实现0的突破

如果将商业火箭比作“飞机”,商业卫星比作“乘客”,商业航天发射场就是供“乘客”登机、“飞机”起飞的“机场”。当“乘客”和“飞机”越来越多,打造“专属机场”势在必行。

2024年底,海南商业航天发射场首次任务圆满成功具有里程碑意义。这个“破局”者,正在将科技创新的引领性和市场机制的灵活性有效结合,满足商业航天发射需求。

海南国际商业航天发射有限公司工程设备部部长葛立新介绍,执行发射场首发任务的二号工位创新采用了“通用型”接口设计,发射前后端设备不固定,可以“模块”更替、“对口”更换,长征十二号运载火箭等19个型号的火箭都能使用。对于不同推进剂种类、起飞重量、直径长度的火箭,这一工位也都能适应。

海上发射场,近年来也受到商业火箭企业青睐。东方空间联席CEO、引力系列运载火箭总设计师布向伟说,海上发射场可灵活选择纬度,相比“固定式”的内陆发射场,可以移动到合适位置进行发射,从而充分发挥运载火箭固有的运载能力。一些业内人士分析,海上发射场不仅标志着中国商业航天正从“陆基”时代迈向“陆海基”的新领域,还在构建“航天+海洋”的跨界生态,开启航天产业与海洋经济融合新空间。

苍穹之上,由商业卫星组成的璀璨星座,是中国人用千年飞天浪漫梦想写成的“宇宙情书”。这是中国航天的黄金时代,也是人类向宇宙探秘的进行曲。(据新华社北京4月24日电)

我国商业航天市场规模

今年将突破

2.5万亿元

商业航天企业数量

迅猛增至

500余家