中共红安县委 红安县人民政府

红色印迹之旅

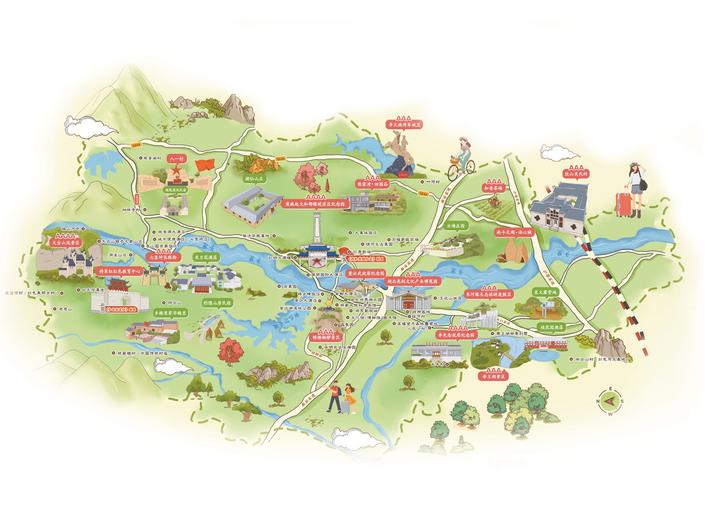

黄麻起义和鄂豫皖苏区纪念园——董必武故居纪念园——七里坪镇长胜街——七里坪镇八一村——七里坪镇盐店河村——高桥镇程河村——李先念故居纪念园——李天焕将军故里

2025年3月6日,在十四届全国人大三次会议湖北代表团全体会议上,省委主要领导向世界发出畅游“铁血红安”的文化邀约,这不仅是对红色基因的当代传承,更暗含着解码中国革命精神图谱的重要密钥。红安,原名黄安,是黄麻起义的策源地、鄂豫皖革命根据地的摇篮。这片浸染着烈士鲜血的土地,曾孕育出中国工农红军三大主力之一的红四方面军,见证红二十五军的涅槃重生与红二十八军的战略转型。在这片仅千余平方公里的土地上,走出了以董必武、李先念两位国家主席为代表的革命先驱,创造了“一县双主席,两百将军同故乡”的红色奇迹。这里凝结的“万众一心,紧跟党走,朴诚勇毅,不胜不休”红安精神,既是大别山二十八年红旗不倒的精神密码,更是中国共产党人初心使命的具象化表达。当我们以历史唯物主义的视角审视这片红色热土,发现其精神密码的构成要素既包含地理空间的战略价值,更蕴含着组织动员、群众路线、军事智慧等多维度的革命实践结晶。

党的坚强领导是二十八年红旗不倒的根本保证

红安最早的党组织是董必武1923年亲自在武汉中学组建的“党的黄安工作组”。这个红色火种迅速在全县形成领导中心,始终与人民同呼吸共命运,团结带领全县人民,在革命的征途中走在大别山革命队伍的前列,显示出极强的领导力。

一是初心使命指引方向。红安党组织自建立之初就将人民性建设作为核心。在这个闭塞落后的农业县,面对占人口70%的贫雇农群体,共产党人深入田间地头为人民群众宣传马列思想,带领他们与豪绅地主展开斗争。在全县斗争最激烈的七里、紫云、高桥等区,各级农民协会取代地主政权,劳苦大众首次尝到当家作主的滋味。党在红安持续3年多的基层耕耘,为“黄麻起义”奠定了坚实的群众基础。因此,在大革命失败后仅4个月,党便动员当地三万余农民发动起义,创建了大别山武装斗争的根基。起义中,党的黄麻特委明确将土地革命作为核心工作,随着土地革命的全面展开,党又通过系统实施土地分配政策,彻底改变了传统土地所有制,让贫农实现千年夙愿,广大农民发自内心地拥护共产党。并将其化作了“母送子、弟送兄、妻送郎”参军支前的滚滚洪流。据不完全统计,当年48万红安人中就有6.5万子弟参加了正规红军,家家户户都传唱着“小小黄安,人人好汉”的革命歌谣。从1923年“党的黄安工作组”的星星之火,到1949年红旗漫卷全境,红安党组织始终把准民心这个最大的政治。28年间牺牲的14万英雄儿女,用生命印证了“铜锣一响、四十八万”的军民同心。这种根植人民、服务人民的政治本色,不仅铸就了“红旗不倒”的革命奇迹,更为新时代践行初心使命树起永恒丰碑。

二是以战略创新破解困局。大革命失败之后,国民党武汉政府宣布解散农会,勒令共产党停止在农村中的一切活动。同时,通缉捉拿全县包括所有县委委员在内的92名共产党员,在不到一个月的时间内,先后有57人被捕惨遭杀害。面对严峻形势,遭受重创的县委及时重组,创造性提出“以革命继续革命,以革命发展革命”策略。团结广大人民群众,牢牢掌握农民武装,继续坚持武装斗争。在国民党高压政策下,县委将工作重心转向鄂豫边界地区,实行固定区域的武装割据,并相机扩大割据范围。1928年中央巡视员批评根据地“保守和寨子主义”时,县委坚持实事求是原则,通过纠正早期游击战偏差,贯彻六大会议精神,开创性地实施边界武装割据。这种立足实际的战略调整,使革命力量在红安、麻城和光山的边界站稳脚跟。这种原则性与灵活性间的精准把握,推动了整个大别山区的工农武装割据。黄安县委也因此作出重大牺牲。10年土地革命,牺牲了9名县委书记和7名县苏维埃政府主席。

红安的革命历程印证了党的领导是根本保证。从“黄麻起义”到鄂豫皖革命根据地的形成,党组织始终把握正确方向。抗战时期红二十八军的改编,中原突围重组鄂东独立旅,每次重大转折都彰显党的战略统领作用。坚持初心使命、创新战略思维、强化核心领导,是永葆革命旗帜的关键所在。面对复杂利益格局,唯有坚持党的全局统筹,才能避免发展失衡,实现民族复兴伟业。

知识分子的积极作为是发动革命的重要推动因素

大革命前,红安的知识分子数量虽不及鄂东黄冈、麻城及豫东南光山、商城,更逊于皖西六安,但在鄂豫皖革命初期却形成显著优势。据早期革命领导人郑位三、戴季英回忆,“黄麻起义”前后红安籍知识分子约1100人,其中260余人加入中国共产党,300余人加入青年团,其余400余人中除极少数异动分子外均为积极的革命者。这一群体以中共创始人之一的董必武为引领,其1923年在武汉中学组建的“党的黄安工作组”,成为红安党组织体系的源头,直接孕育了“中共黄安县委”及基层革命组织。

郑位三在分析革命成败关键时指出:“中国封建社会权力结构分上下两层,县以上由中央统辖,县以下则被地主直接掌控。北伐军虽接管湖北各县上层政权,但最终仅十余县能建立苏区,根本差异在于下层革命力量的发动程度。”红安苏区成功的创建,关键在于大量革命知识分子的存在,参加革命的知识分子愈多,剩下的地主就愈孤立,农民就愈胆大,革命就愈迅速。知识分子投身革命导致了基层地主阶级内部分化。这种分化瓦解了传统权力结构,使农民得以认清剥削本质,从而极大削弱了其社会控制力。

1929年5月7日,鄂东北特委委员何玉琳在给中央的报告中谈到,从主观上看,“黄安有伟大持久的斗争”是国共合作时期所“奠好的群众基础”“农协和农民自卫团[体]负责分子十之九是共产主义者,党已经深入群众,获得领导权”。这些评语既是对大革命时红安党组织的出色领导的充分肯定,也是对革命知识分子的桥梁纽带作用的赞赏和褒扬。

红安成为鄂豫皖革命根据地的摇篮,核心在于“黄麻起义”的成功实践。起义筹备期间,革命知识分子发挥了决定性领导作用:1927年重组后的“黄安县委”根据党的八七会议精神和湖北省委指示,率领农民自卫军义勇队和数万农民群众,举行“九月暴动”。黄麻特委书记及委员、起义指挥部总指挥等核心职位均由知识分子担任,“黄麻起义”前后的县委委员共16名,除3名农民干部外均为知识分子。随着革命深入,优秀工农干部逐渐进入领导层,但知识分子在根据地初创阶段的贡献至关重要。他们不仅主导了早期党政军体系建设,更通过思想传播和组织建设为革命奠定了社会基础。知识分子以理论武装破除传统观念桎梏,工农群众以实践力量摧毁旧制度根基,二者协同造就了革命根据地的诞生与壮大。

历史证明,当知识分子的思想启蒙与组织动员能力,同底层民众的革命诉求相结合时,便能产生改变社会结构的巨大能量。红安革命历程揭示了中国近代革命的重要规律:知识分子的积极作为不仅加速了旧秩序的瓦解,更通过阶级关系的重构为新政权的建立开辟了现实道路。这种特殊历史情境下的精英—民众互动模式,为理解中国革命的深层动力提供了典型样本。

人民军队的帮扶是军民团结的力量源泉

土地革命战争时期,红安作为人民军队的重要发源地和革命基地,除1946年中原突围至刘邓大军南下期间的特殊时期外,人民军队在这里的活动从未间断。人民军队通过军事斗争、组织建设和武装整合三位一体的帮扶模式,构建了枪杆子与政权建设深度融合的革命范式。这种实践不仅为根据地开辟和巩固提供持续动力,更为理解人民战争理论提供了鲜活的样本。

一是以战促建开辟革命空间。这一特点在红安革命根据地开辟之初,显得尤为突出。比如,1929年县委在开辟根据地的斗争中,面对涂家湾围寨久攻不克的困境,红十一军三十一师两个大队配合地方武装攻克据点,打开了红色区域拓展的新局面。1931年红四方面军发起的“黄安战役”更具战略意义,历经43天的“围城打援”战术,最终解放县城。这种军事开辟模式贯穿了红安革命斗争的各个革命阶段。它不仅消灭了敌人有生力量,更通过战役胜利的政治效应,形成星火燎原之势。

二是军政融合夯实执政根基。红军开创的“战斗队+工作队”传统在红安得到充分实践。红军部队在战斗之余,帮助地方建党建政、发动群众打土豪、分田地、扩大地方革命武装,这种做法贯穿于红安整个革命进程的始终。红二十八军在坚持南方三年游击战争期间,先后派出官楚印、郑维孝等多名干部到红安担任县委书记和便衣队长,确保党组织在白色恐怖下持续运转。至1936年秋,在革命形势最严峻的时候,红安仍保持3个区委、20余个党支部和近20支便衣队。这种军政结合的工作模式,使根据地在军事胜利后能迅速建立有效治理,将革命成果转化为持久的政治优势。

三是军民一体构建武装体系。人民的军队来自于人民,从农民自卫队到赤卫队,再到正规红军。从武装便衣队的创建到天台山上熬过的“五更寒”。“铁血红安”的革命历程实际就是一个军民融合、相互支持、互为靠山的实证。郑位三曾经说:“没有红二十五军在鄂豫皖两年的作战,三年游击战争就困难,就不能培养出大批游击队,没有红二十五军的艰苦斗争,子弹武器从哪里来?红二十五军作战,夺了敌人的子弹和武器、培养并武装了地方游击队。” 这种动态整合机制既保证武装力量的专业化发展,又保持与群众的血肉联系,形成主力军、地方武装、民兵三级协同的独特优势。

历史经验表明,人民军队的帮扶具有多维价值:军事胜利奠定政治基础,组织建设巩固革命成果,武装整合形成持续动力。这些经验对新时代传承红色基因具有重要启示:要坚持党对军队绝对领导,永葆军民鱼水深情;要推动军民融合发展,实现国防建设与经济社会协同进步;要创新红色教育方式,使革命精神在新时代焕发新活力。