□ 邢赛鹏 杜玮卉

新质生产力不仅是对马克思主义生产力理论的继承和发展,也为新发展阶段我国加快科技创新、推动高质量发展提供了重要学理支撑和实践指导。新质生产力代表着产业变革的新趋势、生产力发展的新方向,而人才引领、人才驱动是发展新质生产力的本质要求和内在意涵。面对新一轮科技革命和产业变革,对标高质量发展目标,构建匹配新质生产力发展要求的人才创新体系势在必行。

“以人为中心”组织整合生产资料各要素

经济全球化表面上看是商品、资本、信息、人才等在全球广泛频繁流动,但本质上主导这种流动的力量是科技进步和创新。综合国力竞争说到底是人才竞争。人才竞争已经成为综合国力竞争的核心。国家赶超的历史经验表明,一个处于加速追赶进程中的经济体,特别是由高精尖人才水平、人才发展质量、人才发展活力形成的人才资本,对其实现战略赶超产生着效率倍增效应。

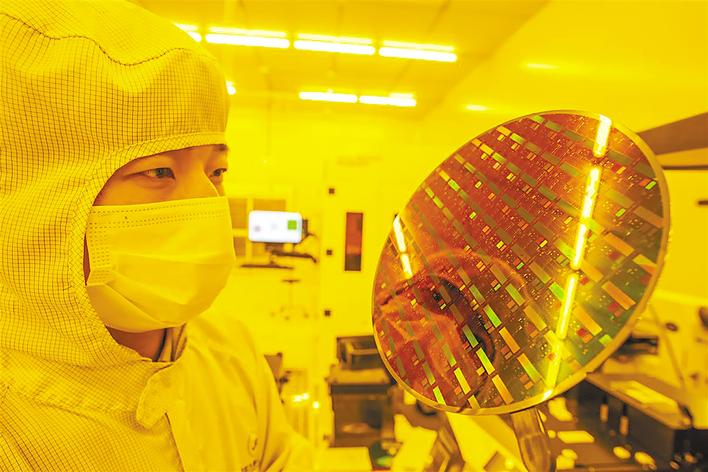

发展新质生产力,科技创新是核心支撑,而与之匹配的,是与研发、创新等紧密相关的科技创新型人才,特别是那些能够做出原始性发现、颠覆性创新的战略科学家、一流领军人才和优秀青年科技人才,还有那些能够熟练掌握、使用新质生产资料和生产对象的应用型人才,即以卓越工程师为代表的工程技术人才和以大国工匠为代表的高技能人才。

在高质量发展和创新驱动发展战略的大背景下,发展新质生产力需要“以人为中心”组织整合生产资料各要素,推动原始性、颠覆性和创新性成果向第一线产业转化、迁移和传递,形成新的经济增长点。实现新质生产力的宏伟目标,必须充分发挥人才因素的至关重要的作用。为此,首要任务是健全和完善人才队伍结构,重点培养高精尖创新人才和战略科学家,积极培育高水平工程技术人才,努力打造适应新产业、新模式、新动能发展的大国工匠队伍。同时,建设和完善人才培养、评价、使用和激励等体制机制,充分激发人才的创新活力,为新质生产力发展提供高层次人才保障机制。

加速新质生产力形成的关键方法论

恩格斯曾言:“社会一旦有技术上的需要,这种需要就会比十所大学更能把科学推向前进。”这句话深刻揭示了技术对生产力的强大促进作用。

党的二十大报告明确指出,“教育、科技、人才是全面建设社会主义现代化国家的基础性、战略性支撑”。这深刻阐述了科技、教育和人才在建设现代化国家中的重要作用。科技作为第一生产力,人才作为第一资源,创新作为第一动力,三者之间形成了相互支撑的严密体系,充分展现了科技与人才、人才与创新、创新与科技之间的深刻关系。

教育、科技、人才三者既紧密相连,又各自独立。作为独立的子系统,它们各自遵循着特有的运行规律和机制,承担着实现相应目标和任务的责任。当它们作为一个整体时,各个子系统之间相互依托、相互嵌入、相互促进,共同构成了一个更高层次、更具综合效应的大系统。在大系统的架构下,教育、科技、人才不仅需要各自完成其战略目标和工作任务,更需要从整体出发,立足全局,实现三位一体的战略目标。这意味着,我们必须从系统最优的视角出发,统筹配置教育、科技、人才资源,坚持教育发展、科技创新、人才培养的一体化发展路径,实现新质生产力发展的战略目标。

中国发展需要世界人才的参与,中国发展也为世界人才提供机遇。党中央明确提出“加快建设世界重要人才中心和创新高地”的战略任务,强调要紧跟科技发展新趋势,优化高等学校学科布局与人才培养模式,旨在为发展新质生产力、推动高质量发展培育急需的人才。为此,应充分发挥中心城市、城市群、城市带的集聚效应,依托各类优秀人才,组建高水平技术团队,切实解决团队成员的后顾之忧。深化人才体制机制改革,推动人才链、创新链、产业链、创业链的深度融合,促进产学研的协同发展。鼓励高校、企业、科研机构共建创新平台,围绕产业关键核心技术,组建“科学家+工程师”团队,开展有组织科研,打通从实验室到市场的转化通道,在工程化和产业化进程中培育创新人才,加速新质生产力的培育与发展。

人才战略是国家竞争的重大战略,也是加速新质生产力形成的关键方法论。高水平人才对新质生产力的发展具有正向推动作用,为新质生产力的培育提供坚实的人才保障和智力支持。人才作为经济发展的重要驱动力,确立人才优势不仅有助于提升产业竞争力,引领产业升级,还有利于构建创新体系,形成完整的创新生态链条,优化产业结构,推动产业链的交叉融合与延伸发展。(作者单位:武汉工商学院)