在金融领域的广阔天地里,消费者权益保护工作不仅是维护人民群众切身利益的坚固防线,更是促进湖北省银行业健康、可持续发展的关键基石。近年来,随着我省金融业的蓬勃发展,金融消费者群体日益壮大,结构日益多元,保障每一位金融消费者的合法权益,成为了践行金融服务宗旨、彰显金融工作人民立场的生动实践。

当春潮涌动长江岸,值此“3·15”国际消费者权益日来临之际,为进一步增强全省银行业金融机构消费者权益保护工作的责任意识,落实银行业金融机构消费者权益保护工作主体责任,持续、全面推动金融消费者教育和金融知识普及工作,湖北省银行业协会组织各会员单位扎实开展2025年湖北银行业“3·15”消费者权益保护教育宣传活动。旨在通过广泛深入的金融知识普及与风险教育,提升消费者的金融素养与自我保护能力,倡导理性消费与投资观念,进一步夯实行业诚信基石。将金融服务的温度转化为守护百姓钱袋子的坚实屏障,让权益保护的涓滴之水,汇聚成润泽千万家庭的美好生活长河。

稳赚不赔,真的吗?

赵女士在某直播平台收看炒股知识讲座,与一主播账号私聊后加为微信好友,主播让其微信扫码进入炒股交流群,随后该群管理员向赵女士发送某APP安装包,让其下载安装并注册账号。赵女士按对方要求和“投资指导”,先后向指定账户转账45万元,在APP内进行买入、卖出股票操作,并提现5.6万元。赵女士感觉获利丰厚,便继续加大投资,在发现APP内60多万元余额无法提现后询问对方,对方称平台出问题已被查,需缴纳12万元罚款才能提现。赵女士不愿交罚款,继续向对方索要投资本金被拉黑,后来该APP也无法登录,才发现被骗。

风险提示:近年来,在投资领域不法分子常以虚构“保本高息”理财产品、伪造“专家内幕”诱导投资、搭建虚假投资平台转移资金等手段,误导消费者购买或使用与其自身风险承受能力不相符的金融产品,损害合法权益。针对这一情况,建议消费者要先核查投资平台资质,验证机构是否持有金融牌照(如理财/基金/保险销售许可证),或通过官方渠道验证机构备案信息,选择正规金融机构投资理财。同时,理性评估收益与风险,牢记收益与风险正相关,高收益伴随高风险,切莫盲从贪利,坚守理性投资原则,远离非法金融活动。

“免费”“低价”旅游,要当心!

李大爷是一位退休职工,某日在网络上看到一则宣传“666元享豪华6日游”低价养老旅游团的广告,于是点击该链接,填写了出游意向信息,不法分子宣称只需储值5000元即可成为VIP会员,所有豪华养老旅游路线任选,并承诺赠送价值上万的养生保健品。李大爷心中犹豫,但随着不法分子邀请李大爷加入“豪华养老旅游微信群”,群内发布的虚假“客户评价”截图和出游图片,最终李大爷依照不法分子的指引转账5000元。然而,几天过去,李大爷却迟迟没有收到任何组团出行安排信息,遂发现被骗。

风险提示:春暖花开旅行好时机,在计划出游的同时,也要提高风险防范意识,特别是中老年群体,谨防打着“会员卡游”“投资项目游”“预付款游”“出境保证金游”等以“旅游业务”为名进行的非法集资活动。参团旅游一定要选择有经营资质的旅行社,不要贪图便宜选择所谓的“低价团”或者“免费团”,更不要被“买保健品送旅游”“买保险送旅游”等噱头所迷惑,出游前要与旅行社签订好旅游合同,交纳费用应索要相应凭证并妥善保管,增强自身风险防范意识。

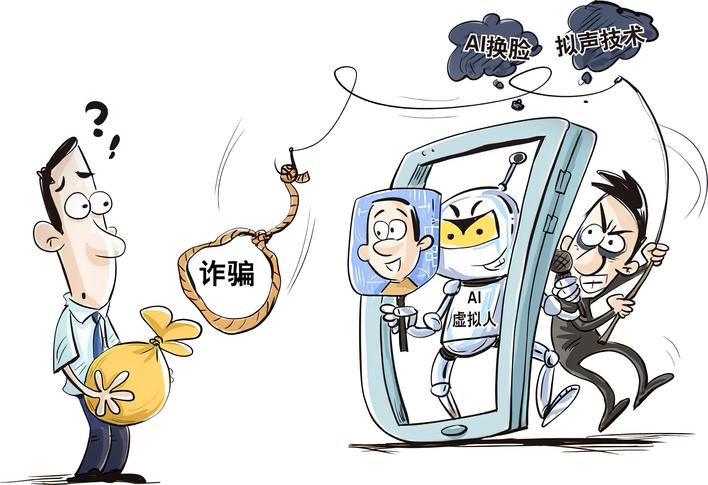

眼见即为实?AI诈骗套路深

居民马某闲来无事,刷网络平台视频时,“表哥”发来消息,请求添加好友。添加成功后,“表哥”发来视频电话称自己在外地务工,网络不稳定,不方便转账,但是目前急需和公司签订一份合同,希望马某能帮他给公司垫付合同资金,等网络稳定后再还钱。基于对亲戚的信任,加上已经视频聊天“核实”了身份(对方利用AI技术换脸,视频时面容是“表哥”),马某先后分三次把1.5万元转到对方指定的银行账户上。事后,马某给亲戚发微信核实时才得知被骗,原来视频连线的“表哥”是“冒牌货”。

风险提示:随着技术的发展,AI能够做到声音模仿,甚至就连人脸都能模拟出来,使得公众难以辨别真伪。诈骗分子便利用这一点,开展诈骗直播、欺骗等违法犯罪活动。建议遇到此类要求转账的情况,视频通话中可以要求对方做特定动作(如转头、挥手、按压鼻子或面部),AI换脸难以实时模拟细节。并且转账前通过其他渠道(如见面、共同熟人)二次确认,在“一对一”的沟通中提问一些只有对方知道的问题验证,否则“不听、不信、不转账”。同时加强对人脸、声音、指纹等生物信息数据的安全防护,避免被不法分子收集利用。

警惕涉金融领域“代理维权”陷阱

近年来,一些不法分子打着为消费者维权的旗号,推出“代理投诉”“代理退保”“代理修复征信”“代理处置债务”“代理退息”等所谓“代理维权”服务来诱骗消费者。名为代理维权,实则牟取非法利益,严重损害消费者合法权益,扰乱金融市场正常秩序。现提醒广大消费者提高风险防范意识,谨防非法中介“代理维权”陷阱。

一、“代理维权”乱象的主要表现形式

(一)宣传信息夸张不实

不法分子通过网站、自媒体平台等发布信息,声称可以“优化债务”“修复征信”“无损失退保”等。以“维权不成功不收费”或“成功处理多笔案件”等为宣传噱头,虚构成功案例,诱导消费者。

(二)牟利方式花样繁多

不法分子常以各类“咨询公司”为伪装,向消费者收取高比例维权提成、手续费、咨询费。不仅要求消费者提供身份信息、联系方式等,还要求消费者将身份证、银行卡等交其“保管”,以便其非法出售个人信息牟利、截留维权退还资金,甚至擅自代消费者办理信用卡、小额贷款等套取资金。

(三)“维权手段”涉嫌违法违规

不法分子教唆消费者或以消费者名义发起大量不实投诉举报,提供夸大或虚假的证据,如编造误导销售、暴力催收等情节,虚假报警谎称身份证丢失被冒名开卡或信用卡被盗刷等。

二、“代理维权”乱象可能带来的风险

(一)面临财产损失风险

消费者一旦签署所谓的“代理维权”协议,不但需支付高额维权费用,还有可能被非法侵占维权退还资金,甚至被套取贷款、信用卡资金,将面临资金损失。

(二)面临信息泄露风险

消费者提供个人信息后,可能面临信息被泄露倒卖风险。消费者如想终止“代理维权”,不法分子可能根据掌握的信息,对消费者及亲友进行骚扰恐吓,干扰消费者正常生活。

(三)面临法律责任风险

不法分子诱导消费者采用涉嫌违法违规的手段进行维权,甚至被诱导参与非法集资等,消费者一旦听信教唆,可能被卷入报假警、伪造证据资料、敲诈勒索等违法违规行为。

为保护广大消费者合法权益,湖北银行业协会提示广大消费者:

一、理性选择适当产品和服务

请消费者根据实际需求、自身经济情况和风险承受能力,从正规渠道选择适当的金融产品和服务,提高风险防范意识,勿受“保本高息”“全额退保”“低息代偿”等诱惑,购买或换购超出自身风险承受能力的产品和服务,避免产生不必要纠纷。

二、依法维护自身合法权益

当金融消费者因购买产品或接受服务与金融机构产生纠纷时,应通过正规渠道表达诉求,依法理性维权。金融消费者可通过金融机构服务热线、官方微信/网站等渠道进行反映。在维权过程中,金融消费者应注意保存所有相关的凭证和证据,以便在需要时提供支持。

三、注重保护个人信息及财产安全

消费者应妥善保管个人身份证件、银行卡、金融账户等,不轻易委托他人代为办理相关手续,避免个人信息被非法利用、泄露或买卖,避免个人财产遭受损失。

湖北省银行业协会 民生银行武汉分行供稿