2024年,宜昌经济总量跨越6000亿元,迈入了加速向万亿级城市挺进的新阶段。

省委赋予宜昌打造汉襄宜“金三角”重要支撑、长江大保护重要展示窗口、中部地区高质量发展重要引擎“三个重要”的新使命,要求宜昌在我省加快建成中部地区崛起重要战略支点中,发挥独特优势,抬升发展标杆,做到“六个奋勇争先”。

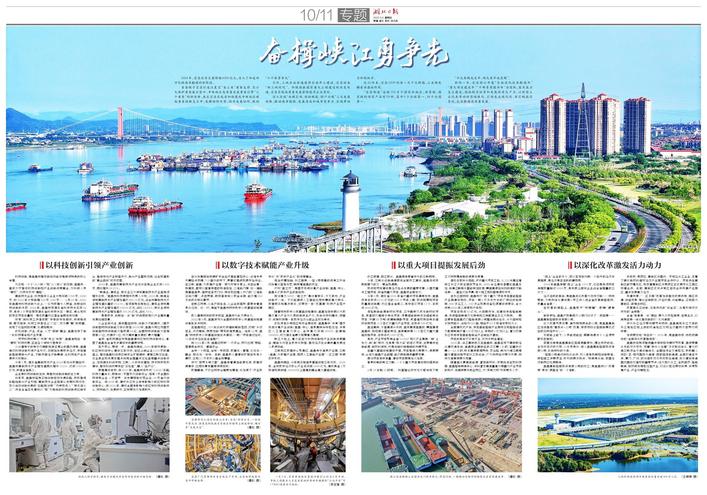

今年,三峡水运新通道将全面开工建设,宜昌迎来“新三峡时代”。积极抢抓国家重大工程建设的历史机遇,宜昌实现高质量发展整体提升正当其时。

深入实施“双碳引领、枢纽赋能、强产兴城”三大发展战略,推动城市能级、发展质效和城市竞争力、区域带动力加快跃升。

近20年来,宜昌GDP的每一次千亿跨越,工业都发挥着顶梁柱作用。

“宜昌制造”远销150多个国家和地区,世界级、国家级的领军产品有59种,其中5个全球第一,38个全国第一。

“今天再晚也是早,明天再早也是晚”。

新的一年,宜昌将以开展“全面深化改革推进年”“重大项目建设年”“干部素质提升年”为契机,聚焦聚力支点建设,因地制宜培育和发展新质生产力,以新型工业化来带动新型城镇化、引领农业现代化、牵引赋能信息化,扎实推进高质量发展。

以科技创新引领产业创新

科技创新,是宜昌市推动新旧动能平稳接续转换的核心举措。

为实现一个个“从0到1”和“从1到N”的突破,宜昌市一直致力于推动科技创新和产业创新深度融合,为科研人员“赋权”、为技术攻关“铺路”。

高新技术企业、科技型中小企业分别突破1700家、3200家,较2023年分别新增332家、540家……2月21日,2025年宜昌市科技创新大会上,一系列数据令人振奋,折射出科技创新的光芒:2024年,宜昌市获湖北省科学技术奖共32项,其中3个项目荣获湖北省科学技术奖一等奖,牵头完成的获奖项目总量和一等奖数量均位居全省同类市州第一。

印有“向科技工作者致敬”字样的专车接送,市领导迎接、献花陪伴,科技工作者站上“C位”,成为最“靓”的明星,体现了这座城的诚意、礼遇和期许。

依托创新、产业、资金、人才“四链”融合,宜昌加快了新一轮科技革命和产业变革。

一项项科技成果从“书架”走上“货架”,宜昌涌现出一批“硬核”科技成果,正在各个领域大显身手——

从兴福电子的电子级磷酸到猴王焊丝的国内领跑,宜昌通过科技创新引领产业升级,突破性发展数字经济、绿色智能船舶等新兴产业,不断开辟经济新赛道,让科技在产业发展中大放异彩。

今年1月,湖北省高新技术产业2024年统计数据出炉:宜昌市高新技术产业增加值同比增长13.5%,达到1358.98 亿元、跃居全省第二。

企业是科技创新的主体,是推动创新创造的主力军。

近年来,宜昌市坚持实施创新驱动发展战略,积极推进战略性新兴产业引培、高新技术企业培育认定等科技行动,努力当好创新发展的“战略规划师”“天使投资人”“服务店小二”,并在全省率先建设以“用”为导向的科技创新供应链平台,推进传统产业转型升级、新兴产业蓄势突破,让生机蓬勃的“高企森林”成效初显。

2024年,宜昌市高新技术产业统计在库企业达到1426家,同比增长16.31%。

“制造业、建筑业、服务业三大领域高新技术产业呈持续增长态势。”宜昌市科技局相关负责人分析,2024年,制造业领域高新技术产业增加值达985.73亿元,占全市高新技术产业增加值比重的72.53%,继续保持主导地位;建筑业领域高新技术产业增加值达198.91亿元,占比14.64%;服务业领域高新技术产业增加值达101.95亿元,占比7.5%。

一串串数字,折射出一派“新”欣向荣的现代产业高质量发展壮阔图景。

从企业到行业,再到整座城市,创新力不断提升。《国家创新型城市创新能力评价报告2024》中,宜昌分别位列国家创新型城市创新能力指数第56位,全国城市创新能力百强榜第57位,均提升7位,成为高质量发展的“最大增量”。

省委、省政府提出支持宜昌建设区域科技创新中心,彰显了宜昌在全省支点建设中的重要作用。

百尺竿头,更进一步。宜昌市提出,2025年起开展新一轮区域科创中心建设三年行动,在已上链企业5163家的基础上,推动宜昌科创供应链平台扩面提质,建强三峡实验室、农业微生物资源发掘与利用全国重点实验室等重点创新平台,加快湖北科创学院(三峡)、小试中试基地、技术转移机构建设,推动科创成果走出“实验室”、融入“生产线”。

根据建设目标,到2027年,宜昌市将形成“12525”战略科技力量体系,即争创1家国家级创新平台,培育2家全国科技领军企业、5家世界一流专精特新示范企业、25家省级创新平台。到2030年,建成长江中上游有影响力的区域科技创新中心;到2035年,建成全国有影响力的区域科技创新中心,城市能级、发展质效、区域带动力加速跃升。

以数字技术赋能产业升级

在兴发集团后坪磷矿安全生产智能管控中心,运维专员只需轻点按键,7公里外的井下,悬臂式掘进机便开始作业;在三峡(宜昌)大数据产业园一楼大厅电子屏上,点击任意一栋建筑,都可以查看房屋的标准地址、二维码门牌、统一编码等基础信息;居民在自家门口,用手机扫描入户门的“二维码实体门牌”,点击界面,就可查询到公积金余额,能办理250多类政务服务事项……

在峡江两岸,从生产到生活,从企业到居民,都享受着信息化红利。这一切,得益于宜昌市城市数字公共基础设施建设。

数公基是城市的数字底座,宜昌市为此不遗余力。

2022年9月,宜昌被列为全国城市数字公共基础设施建设首批试点城市。

在宜昌城区,107类实体均被编码赋码落图,打破“千行百业,行行赋码,层层加码”带来的信息壁垒。当年12月,宜昌“城市数字公共基础设施试点建设(一期)”项目通过验收,12条试点经验在全省推广。

到2024年6月,宜昌已按照“一级平台、两级应用”思路,搭建起全市统一基础平台。

全市一个底座、全域一张底图、数据统一管理、系统统一融合、服务统一发布。目前,宜昌数公基建设扩面至所有乡镇村,实现2.1万平方公里全域覆盖。

作为“世界水电之都”,宜昌有着清洁能源充沛、数据资源集中、应用场景丰富等独特优势。

数据融通,不仅让城市治理更加精准,也加速了“产业数字化”与“数字产业化”的深度融合。

每当夜幕降临,长江南岸,一座4层楼高的透亮立方体闪烁着淡蓝色光芒,映照着宜昌的夜空。

它叫“硅立方”,是国家先进计算产业创新(宜昌)中心,宜昌千亿数字产业的新地标。

规划算力500P,“硅立方”集计算服务、交叉研究、产业创新于一体。不仅能提供人工智能应用所需的算力服务、数据服务和算法服务,还带动一批“芯基建”科技产业落户园区。

随着城市数字公共基础设施建设,宜昌加快布局以大数据及算力产业为代表的新质生产力,先后与中科曙光、阿里云、燧原科技等一批数字经济头部企业成功牵手。

依托绿色水电和区域安全等优势,宜昌集中“点亮”国家先进计算产业创新(宜昌)中心、信息高铁华中枢纽站、点军区人工智能算力中心,全市算力突破2000P,在建超10000P,成为湖北省最大规模算力集群。

峡江大地上,算力正在为科技创新和产业创新深度融合、赋能千行百业数字化转型、推动经济社会高质量发展注入澎湃动能。

三峡坝区数据中心聚集区、宜昌电子信息产业园、三峡(宜昌)大数据产业园、西陵人工智能产业园“一区三园”布局初步形成。

宜昌市提出,今年起实施信息基础设施三年行动。2025年,全市数字经济核心产业将突破1000亿元,建成具备2万标准机架存储、3000P以上智算的融合算力基础设施。

以重大项目提振发展后劲

依江而建、因江而兴。宜昌拥有享誉中外的三峡明珠。

今年,三峡水运新通道即将全面开工建设,宜昌将迎来跨越腾飞的又一黄金机遇期。

投资和项目建设是经济社会发展的重要支撑,从国家重点工程项目,到省市重大项目,宜昌市全面发力。

今年2月,湖北省2025年省级重点项目清单发布,宜昌共有总投资6121亿元的104个项目入围,投资规模和项目数量再创新高,均位居全省第二,其中百亿项目17个、总投资2692亿元。

海格斯新能源新材料项目、三宁酰胺及尼龙新材料项目、邦普时代锂离子电池项目、纬景储能锌铁液流储能电池项目、宁磷30万吨/年精制磷酸项目、邦普循环废旧电池循环利用项目,6个百亿级重大产业项目,总投资786亿元。

宜涪高铁、十宜高速兴长段、宜来高速宜昌段、襄宜高速宜昌段、秭归抽水蓄能电站、宜常高铁等11个百亿级重大基础设施项目,总投资达1907亿元。

其中,产业项目聚焦全省“51020”现代产业集群,“链”上发力、向“新”而行,尤其是“挑大梁”的百亿项目,主要集中在新能源、新材料领域,均是延链补链强链的关键项目。

在重大基础设施建设方面,项目推进力度更大、速度更快,必将为宜昌产业倍增、能级跨越提供重要支撑。

谋划项目有质有量,建设项目更是如火如荼。

春寒料峭的峡江之畔,一个个重大项目建设现场塔吊林立。

2月18日晚10时起,一场直播让网友充分感受到了峡江之城拼搏奔跑的速度与激情。

湖北日报兵分四路,夜访重大项目工地,从223米高空看枝江长江大桥主塔拔节生长,2000余名建设者鏖战宜昌北站,到清江畔抽水蓄能电站隧洞、襄宜高速驻马场隧道的不断延伸……直至次日凌晨,每个施工现场都是满弦开弓。

在长江陆城段,宜昌市级“四个重大”项目绿色智能船舶产业园建设现场,项目一期3万多平方米的厂房已拔地而起,800多名工人、100多台机械设备拉满建设进度条,全力冲刺2025年二季度投产目标。

项目总投资50亿元,分四期开发,将建设绿色船舶制造、先进船舶制造及充换电和三电配套业务三大板块。一期主要承担宜昌达门船舶有限公司整体搬迁任务,分为陆域和水域两部分,占地约580亩,相当于53个标准足球场大小。

全面建成达产后,绿色智能船舶产业园可实现船舶总装及配套制造产值100亿元以上,年税收5亿元以上,着力打造长江中游绿色智能船舶全产业链生产基地。

项目的背后不仅有产业,还关乎民生福祉。

2025年,沿江高铁武汉至宜昌段、宜昌至郑万高铁联络线建成通车后,宜昌乘坐高铁至武汉仅需1小时,至重庆仅需2—2.5小时;呼北高速鄂湘界段、花溪路、峡州大道三期等重大基础设施项目竣工投运后,广大市民出行更为方便,城市交通骨架更为完善。

随着宜化氯碱新能源、睿阳新材料、安琪白洋生物科技园、宜昌船柴铸造中心、中科睿芯高通量算力等重大产业项目的投产,将提供更多就业岗位,为“来电之城”引来更多人才。

以深化改革激发活力动力

“四上”企业的多少,可以客观地反映一个地方的经济发展程度,是经济是否活跃的晴雨表。

2024年宜昌净增“四上”企业1310家,这已是连续两年净增数量超过1000家,其中限上商贸企业占全省增量的三分之一。

经济活跃的背后,是宜昌深化改革大动作不断——城市更新、大财政体系建设等5项工作入选全省改革典型案例,数量全省第一。

在改革的道路上,宜昌敢于“吃螃蟹”、敢啃“硬骨头”。

新年伊始,宜昌产投集团办公楼门口多了一块招牌——宜昌高新招商投资有限公司。

这个改革气息浓厚、肩负特殊使命的公司,是宜昌高新区加快推进“管委会+公司”改革,探索市场化招商新模式迈出的实质性步伐——

干部能上能下,人员能进能出,薪酬待遇与个人业绩贡献紧密挂钩。

李国龙原是宜昌高新区招商局副局长,博士学历的他,主动放弃行政级别、公务员身份,进入宜昌高新招商投资有限公司,扑向市场的大海。

“招商公司通过市场化运作,引入竞争机制和创新思维,使招商工作更灵活,吸引到更多投资。”转换身份后,李国龙对新岗位充满期待。

宜昌高新招商投资有限公司的成立,是宜昌市以“改革棋”激发“满盘活”的一个缩影。

去年底,夷陵区、高新区与国内一家知名化工企业,签署了磷系新材料循环经济产业园项目合作协议。项目选址高新区舒家嘴片区,标志着高新区与夷陵区正式展开化工园区共建合作。此前,高新区还与点军区启动合作共建产业园区,重点发展算力经济。

共建共享,“一区多园”改革加快推动政策共用、园区共建、利益共享,强化空间联动、产业协同、功能耦合,实现做大高新区、做强主城区。

改革是务实创新、淬炼作风的“试金石”,也是引领对外开放的“金钥匙”。

全省“新春第一会”提出,要大力开拓离岸、在岸业务,以离岸在岸一体化推动新时代“九州通商”。

作为长江经济带关键节点城市,宜昌肩挑长江下游的长三角地区和上游的成渝地区双城经济圈两大世界级城市群。

如何更好地“走出去”?2025年,是宜昌市委、市政府确定的“全面深化改革推进年”。

宜昌市将持续推进重点领域和关键环节改革,推进更高水平的对外开放,完善“铁水公空管”多式联运体系,着力打造三峡综合交通运输体系、全国性综合交通枢纽;积极融入中欧(亚)班列国际大通道、西部陆海新通道,全面打通至宁波、厦门、广州、钦州扇形对外开放物流通道,努力建设连通国内国际双循环的重要节点;壮大现代化工、生物医药、船舶制造、航材研发等枢纽型产业,切实以枢纽带动贸易、贸易聚集产业、产业反哺枢纽。