2024年12月12日,南水北调中线工程通水十周年。

在这项伟大工程的背后,有一群特殊的身影——南水北调移民。为了一库碧水永续北送,他们舍小家、为大家,谱写了共和国历史上波澜壮阔、荡气回肠的南水北调移民迁徙史诗。

湖北是南水北调中线工程的坝区、库区、核心水源区和移民安置区,自2009年全面启动移民迁安工作以来,全省上下秉承“爱心、热心、责任心”,坚持“优越、优先、优厚”原则,全面完成18.2万人的搬迁任务。

南水北调中线工程通水十载,岁月如诗,镌刻下移民群体的崭新篇章——从陌生到熟悉,从适应到融入,他们在变迁中坚守梦想,于机遇里拥抱未来。

十年间,他们的故事是奉献的颂歌,是坚韧的见证,更是新生活蓬勃兴起的生动写照。

共同缔造美丽移民村

移居变宜居 畅享“住得好”

青瓦白墙的独栋民居整齐排列,房前屋后种植着香樟、桂花等树木,走进位于武汉市江夏区金水办事处鲁湖片区的武当村,处处生机勃勃。

武当村是2010年国家南水北调中线工程武当山旅游经济特区外迁新建制村,全村共有437户、1590人,耕地面积2385亩。

“村庄变美了,亲戚们来看了都说好。”村民王加莲介绍,村里的道路刷黑变宽了,晚上路灯亮起来了,村里先后建成休闲广场、百姓大舞台、灯光球场、徒步公园,住在这里发自内心地觉得开心。

武当村(社区)党支部书记徐美均介绍,2010年8月,迁居至此的村民分别居住在港尖小区和花篮棚小区,十多年来,随着4000多万元移民资金投入村里,村里的基础设施提档升级。下一步,将继续围绕“生人变熟人、熟人变家人、共同变主人”的理念,让群众做主创、群众当主角、群众来主推,让来此居住的人们有更多幸福感和获得感。

平坦整洁的村道看不到垃圾,一排排房屋错落有致,漫山层林尽染、美不胜收……漫步在十堰市张湾区方滩乡方滩村,映入眼帘的是一幅美丽的山水画,处处令人印象深刻。

方滩村是南水北调中线工程移民内安安置区,这里群山环抱,绿水长流,风光秀丽,宛如堵河畔的一颗明珠,是旅游观光的好地方。

近年来,方滩村以建设科学规划布局美、村容整洁环境美、经济发展产业美、社会文明乡风美的移民村为目标,大力推进美丽家园建设,发挥生态资源优势,推动文旅融合发展,做足绿色文章,做强绿色产业,让移民群众的日子芝麻开花节节高。

说起方滩村的华丽蝶变,移民曹有成连声称赞:“经过人居环境整治提升,村里到处干干净净,很多乡亲在房前屋后种上了花草,住着真舒心。”

村道宽阔整洁、房屋布局有序、庭院干净明亮……漫步于潜江市广华寺街道柳陂新村,展现在眼前的是一幅绿、净、美的水乡田园画卷。

因为南水北调工程,丹江口库区郧阳区柳陂镇的4个村共847户移民,被安置到柳陂新村。近年来,随着“最美村庄”“美丽庭院”工作的推进,柳陂新村房前屋后鲜花锦簇,乱堆乱放、私搭乱建等得到集中整治,空院空地经过整治变成了小游园、小花园、小菜园。

“看,我们现在的农村是不是很美,生活在这里,谁还想出去。”村民刘殿琴指着村里的美景,眼中满是幸福。

“从移居到宜居,移民居住环境越来越好,生活质量普遍提高。”湖北省水利厅移民处相关负责人介绍,作为南水北调中线工程坝区、库区和核心水源区,我省共搬迁移民18.2万人,其中内安移民10.5万人,外迁移民7.7万人,全省各地将把农村人居环境整治提升作为提高移民生活品质的重点,持续提升村容村貌,大力改善生态环境,截至目前,支持建成省级示范美丽移民村263个,移民村基础设施、公共服务、人居环境不断完善,移民群众幸福感显著增强。

移民家门口就业增收

家园变花园 风景变“钱景”

居虽有所安,业须有所兴。对于移民来说,住得好只是生活的一部分,最重要的是有持续稳定的收入。

十堰市武当山旅游经济特区龙王沟村,北靠武当山、紧邻太极湖,常住人口530人,其中移民480人。

近年来,通过库区农村道路提档升级,村里筹措争取资金3000余万元,其中移民后扶资金1550万元,对村庄道路等基础设施进行整治完善,新建8栋精品民宿,引入国内知名民宿品牌负责运营,与该村签订合作协议,从武当山本地选拔培养管家和经理,实行新型分红模式,将税后收入的30%归村集体所有,解决包括移民在内的40余人就业问题。

移民管理机构会同村“两委”积极招商引资,引进市场主体江苏精武集团,并投入移民后期扶持资金300万元进行基础设施配套,将原有40套闲置移民房屋改造成一所全日制寄宿制新京武学校,不仅增加村集体收入15万元、移民户年均增收12960余元,还可以安置移民就业30余人。

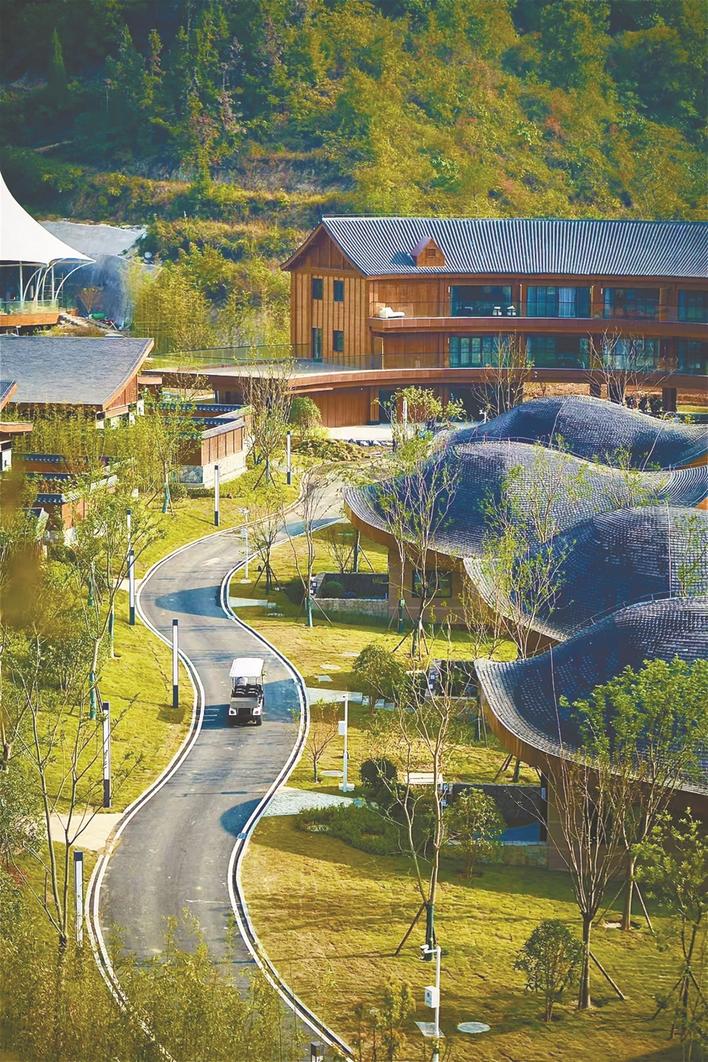

目前,武当山特区新建的武当灵溪谷·云野帐篷客度假村项目已投入运营,该项目总投资7500万元,其中投入移民后扶专项资金6000万元。度假村项目为龙王沟村集体增加土地租赁收入达15万元,可安置移民就业岗位80个,项目资产归全区32个移民村共同所有。

如今的龙王沟村,山上有茶园、山下有果园,家家有民宿,处处是风景,全村人信心更足,朝着发展全域旅游的新方向坚定前行。

龙王沟村风景变“钱景”,正是我省帮助移民安稳致富的一个缩影。

近年来,为支持移民产业发展,全省上下紧紧围绕乡村振兴以及绿色低碳发展示范区创建目标,将移民工作重心从“安居”向“乐业”转移,通过充分挖掘移民村特色文化、生态等资源禀赋,走出一条农文旅深度融合的特色发展之路。

走进十堰市郧阳区柳陂镇山跟前村,柏油小道如项链一般,串起栋栋白墙黛瓦的庭院。新希望集团、聚力菌业公司等5家企业到村租赁房屋,建设集办公、商务、团建于一体的“商务小院”。

山跟前村离郧阳城区仅3公里、十堰市区26公里,面朝碧波万顷的汉江。但村里大部分房屋是上世纪60年代移民后靠山而建,缺乏规划,房屋密集、杂乱。如何让风景变“钱景”?通过调研、协商,形成“以创建移民美丽家园为目标,以房屋改造、庭院美化、道路硬化为抓手,以奖代补推进村居环境提升”的村庄品质提升路径。

蝶变后的山跟前村,吸引了20多名在外成功人士回乡发展,吸纳400余名村民就地就业。2023年,该村集体收入由2021年的18万元增长到30万元。

湖北省水利厅移民处相关负责人介绍,我省通过实施生产开发项目,完善利益联结机制,组织职业技能培训,及时发放直补资金等举措,让移民人均可支配收入从2015年的8381元增至现在的20419元,使广大移民群众“能致富,更幸福”。

特色产业崛起

移民发展注入新动能

近年来,湖北注重移民产业化经营发展,帮助各个移民村以发展特色产业为基础,大力扶持优势产业,提升移民农业效益和农业收入。

位于丹江口市城区的东环路工业园区是由移民后扶资金独资兴建的移民产业园,建有标准化厂房11栋,用于满足新能源、新材料、新技术等高新研发领域生产需求,已与武当锂业、根都再生资源及湖北众口味等6家企业签订入驻合同。

“移民产业园全部投入使用后,每年房屋租赁收入预计可达1000余万元,117个移民村平均每个村预计可获分红10万元左右。”丹江口市水利工程移民服务中心主任王涛介绍。

据介绍,为了确保移民后扶资金使用效益,丹江口市移民服务中心专门选择了产业薄弱的117个村作为股东,组建移民资产管理股份有限责任公司,公司代表库区村投资入股,并与丹江口经济开发区签订移民资产投资投产收益合同,获得不低于5%的资产收益率。

同时,在丹江口库区,柑橘产业发展项目正加紧推动中。项目包括柑橘高标准示范基地、基础设施配套、农业智慧化、物流交易中心、鲜果深加工、休闲农业示范、旅游服务中心、休闲旅游配套等方面,将打通库区柑橘产业链,实现综合带动效应,社会产值预估达4亿元;石鼓镇正在建设的“丹江渔乡”现代渔业产业园,以“小空间”发展“大产业”,建成后将带领移民走上现代化养鱼增收致富的新路。

荆门市沙洋县五里铺镇陈池村有538户2399人,其中丹江口水库移民609人。

如何让移民留得住、过得好?2011年初,陈池村党总支决定,用15万元移民后扶资金试种葡萄,一年后,每公斤24元的价格让首批示范户尝到了甜头,也带动其他移民种植积极性。

2017年开始,陈池村发展果蔬大棚30余亩,还从省农科院请来专家指导,建设300余亩翠冠梨基地。如今,该村仅五洋公路周边水果种植农户就有50余户,户均年收入5万元以上,最高的超过30万元。

眼下,沙洋县五里铺镇陈池村已建成蔬菜、葡萄、草莓、翠冠梨、黄桃等采摘基地1200多亩,一年四季有果蔬采摘。

在十堰市郧阳区安阳镇安阳山村,应邀而至的技术专家开展橄榄种植技术培训,培育本土技术工人,全面提升村民种植技术水平,拓宽群众增收渠道;另一方面,成功引进十堰泽盟农业有限公司投资8000余万元,流转山林土地等丰富资源,建设1200亩高标准油橄榄基地。

此外,安阳山村还建立起“企业经营+村级分红+村民增酬” 的创新发展模式,村民每年可稳定获得土地流转费20余万元,还带动30多户村民常年在基地务工增收,实现企业发展与村民致富的互利共赢。

据介绍,凭借出色的发展成果和优美的乡村环境,安阳山村先后荣获全国美丽宜居村庄、省级文明村、市级民主法治示范村等多项荣誉称号。

一个个精心谋划、扎实推进的项目,如同一颗颗强劲有力的引擎,为支持移民产业加速绿色转型升级、不断拓展移民致富渠道、全力建设美丽家园以及早日实现乡村振兴提供了源源不断的强大动力。

湖北省水利厅移民处相关负责人介绍,我省将继续通过实施生产开发项目,完善利益联结机制,组织职业技能培训等举措,着力改善移民群众生产条件,逐步提高移民家庭收入,使广大移民群众“能致富、更幸福。”

撰文:郑修鹏 时红 钱高云